教育関係、学術研究の場で必要となる「論文」。

論文と言っても用途は様々ですが、どの論文も学業や研究に関わり、論文作成に携わった方々の努力の結晶である事に違いはありません。

では論文と呼ばれる冊子にはどのような種類があるのかを見ていきましょう。

論文の種類

◆卒業論文

主に大学や短期大学、専門学校などで最終学年の1年間の研修成果を論文として学校に提出するもので、その提出をもって卒業の条件となる場合もあります。

◆博士論文(学位論文)

比較的長めな学術文書となり、博士課程で研究成果をまとめた論文となります。この論文を提出及び発表し、審査を経て博士号を取得する流れとなります。

◆修士論文(学位論文)

修士課程での勉学、大学での勉学の総決算となる論文で、博士後期課程での研究の出発点ともなるような研究成果としての冊子になります。

上記の論文の種類以外にも「小論文」「医学論文」「紀要」「抜き刷り」など研究機関や学校関係の分野では様々な論文冊子が存在します。電子データでの提出も増えてきたようですがやはりまだまだ「冊子」としての提出も必要となっています。

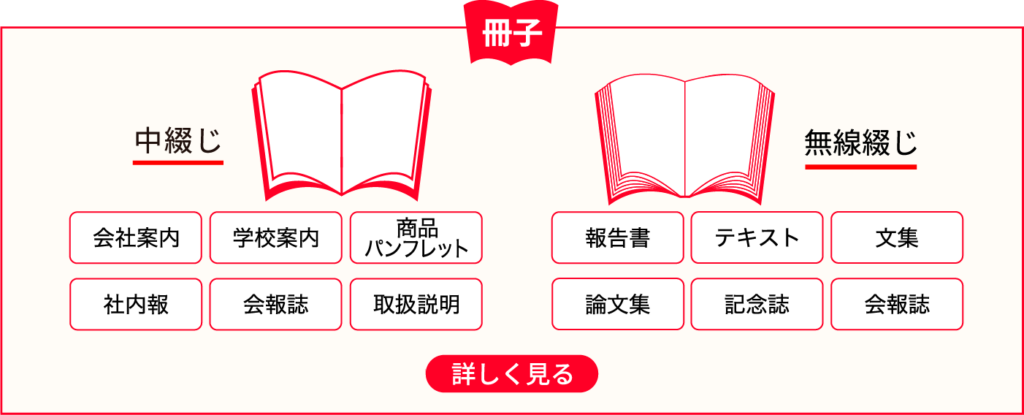

論文の製本方法について

論文を製本する際には無線綴じという製本方法を選ばれることが多くなります。また、無線綴じでもハードカバータイプなどの上製本を用いる場合もあります。卒業論文などでは少ないページ数などで中綴じタイプを選択される方も増えてきています。

無線綴じ冊子

「無線綴じ冊子」とは一般的に本文用紙を表紙でくるみ、背中部分を接着剤で綴じる形の製本方式となります。

背の部分に糸や針金を使わず、製本用の糊で糊付けをする製本方法となり、表紙で本文をくるむため、「くるみ製本」と呼ばれたりもします。糸や針金を使用しないことですっきりとしたきれいな仕上がりとなることや、糊でしっかりと接着されている為、長期保存に適しているおり、丈夫で開けやすいのも無線綴じ製本の特徴です。

一般的には頁数の多い印刷物を製本するのに向いており、その厚みの分だけ背表紙が出来るため、背文字も印刷する事が出来、製本を整理する時に一目で製本の内容が把握出来るというメリットがあります。

上製本(ハードカバー)

上製本とは名前からして「他の製本とはちょっと違うな」「高級そうだな」と感じるネーミングだと思いませんか?

表紙が硬く耐久性に優れ、高級感がある冊子が上製本(じょうせいほん)です。 ハードカバー製本とも呼ばれ表紙は3mmほどの厚みがあります。一般的な無線綴じ製本などの製本は、上製本に対して「並製本」とも呼ばれます。

中綴じ冊子

中綴じ冊子とは簡単に言うと「用紙を重ねて見開きページの真ん中の2ヶ所をホチキスで留める二つ折り冊子」です。

無線綴じ冊子と違い、中綴じ冊子の場合は180度、冊子を完全に開く事が出来るので見開きサイズでのデザイン可能という事が1番の特徴です。中綴じ冊子を作成する場合、表紙等も含めて全体のページ数は「4の倍数」であることが条件となります。つまり4、8、12、16、20、24、28、32、36、40ページの構成であることが条件となってしまいます。

論文は自分で印刷・製本出来るの?

数ある論文の中でも「卒業論文」は提出期限が迫り、急いで作成しなければならない!という事が多くあります。前もって余裕を持ちながら作成出来ていればいいのですが、やはりバイトや学校生活、部活やクラブ活動で忙しい中でどうしても時間が無くなってきます。冊子の印刷にはそれなりに時間がかかってしまうため、外注している時間が無く、自分で作成しようとした場合はどうでしょうか。

最近ではコンビニのコピー機の性能も上がり、アプリなどを使用してPDFデータをそのまま印刷出来る等、随分便利になってきました。コンビニの数も多く、印刷作業に関しては困る事は無くなってきたと言えるでしょう。

しかし、その後製本の形にするのが少々難儀となります。

実際に無線綴じを自分で作成する場合、どのような材料が必要となり、どのような工程があるのかをのコラムでご紹介していますので是非ご覧ください。

いざという時の方法としてご紹介させて頂きましたが、やはり時間や手間、完成度を考えると、やはりプロの無線綴じ製本が1番だというのが、正直なところです。オンデマンド印刷であれば、少量の無線綴じ製本にも対応が可能ですし、テストプリントで試作品をつくることも可能です。

提出する期限がわかった段階でいつまでにデータの入稿が必要になるかを事前に印刷会社などに聞いて把握しておくことが卒業論文の作成における重要なポイントとなります。

論文印刷に最適な用紙とは

本文の用紙を選びましょう

論文印刷の仕上がりのイメージを決める重要な要素の一つが「本文の用紙の選定」です。論文の内容がモノクロがメインとなる冊子なのか、はっきり見せたいイラストや写真が入っているのか、もしくは文章がメインとなる冊子になるのか、という観点で用紙を選んでいきます。

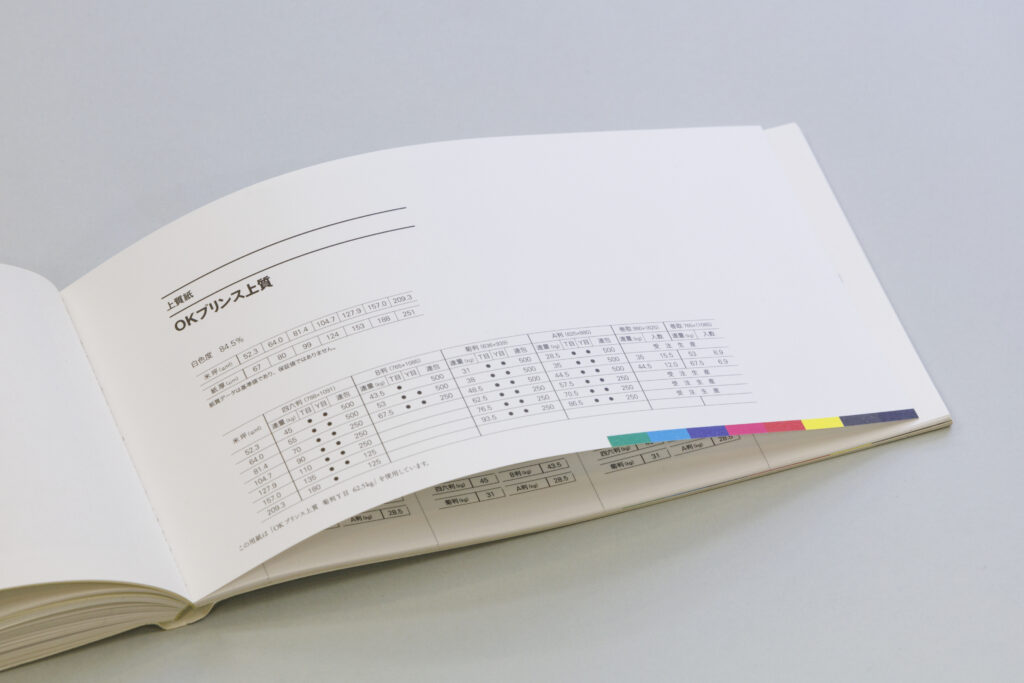

【論文印刷本文おススメ用紙】上質紙

モノクロの論文の本文用紙として最も多く選ばれる用紙は「上質紙」と呼ばれる用紙になります。

さらっとした手触りと白色度の高い用紙となっており、多くの書籍やテキスト等の本文として広く流通しています。コピー用紙のようなイメージですが、上質紙の原料は化学パルプ100%となっておりますので、一般的にコピー用紙と呼ばれる普通紙よりも耐久性が高いのが特徴です。

厚みとしては70kgが最も本文として使用される最も一般的な厚みとなります。もちろん厚みに関してはもっと厚い用紙を使用する事も可能ですが、本文用紙を厚くし過ぎると冊子が開きにくくなりますので本文用紙の厚みとしては90kgまでをおススメしています。

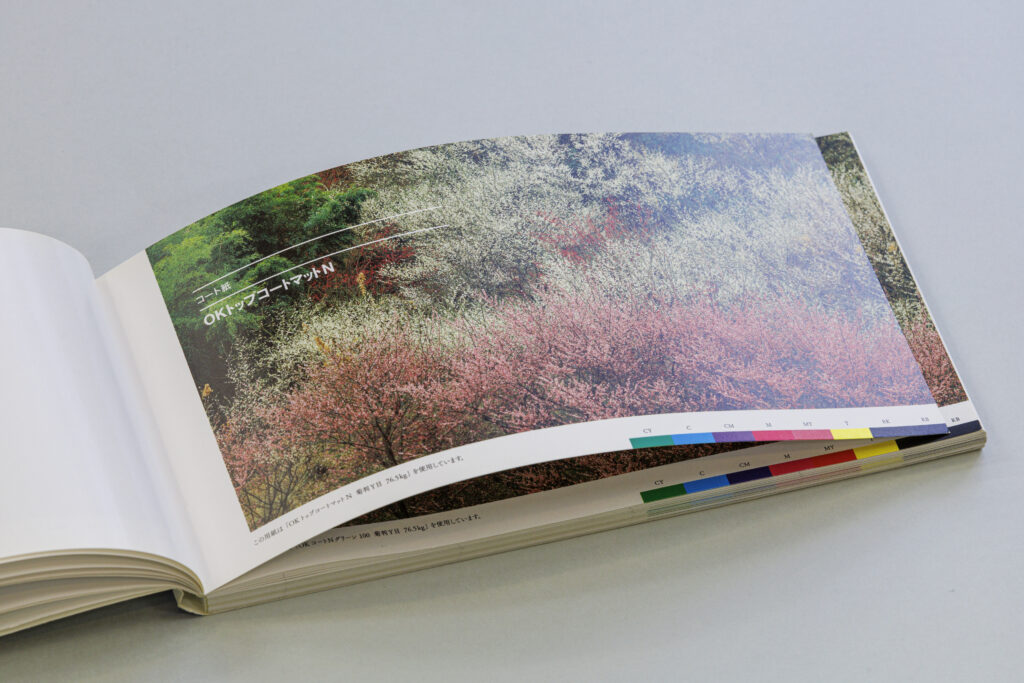

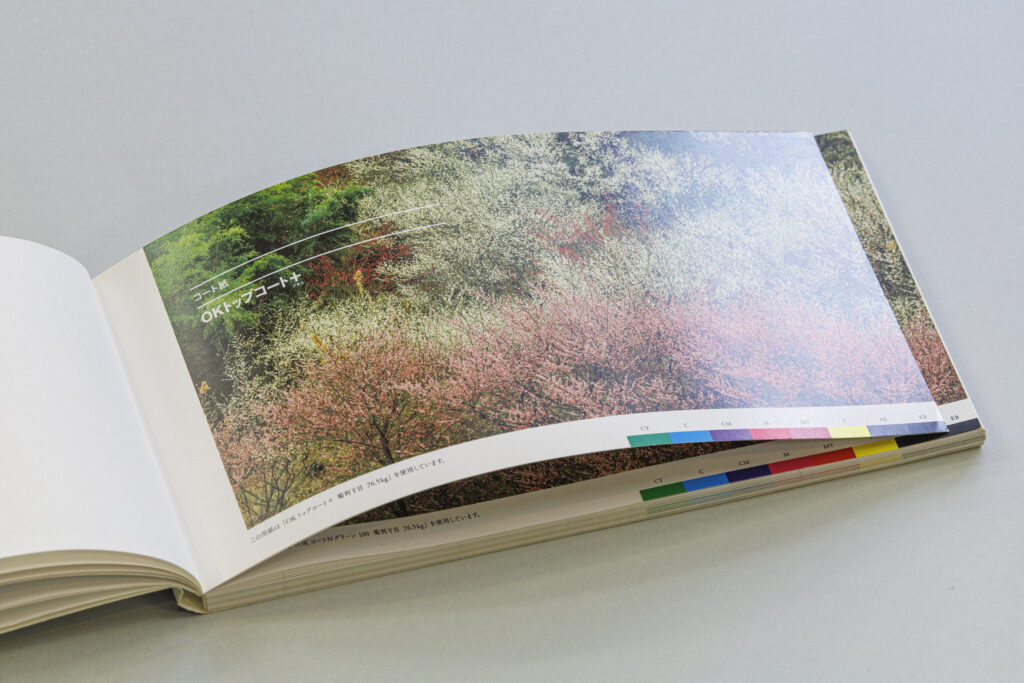

【カラーページが多い場合はこちら】コート紙・マットコート紙

カラーの写真などが多く入る論文の場合には本文用紙をコート紙、またはマットコート紙などのコーティング剤が塗布された用紙を使用する事で写真などは綺麗に印刷する事が出来ます。文字も多く、写真が多い本文に関しては光沢を抑えたマットコート紙を使用する事で反射で文字が読みにくくなることを防ぐことが出来ます。

高級感を出すなら「書籍用紙」

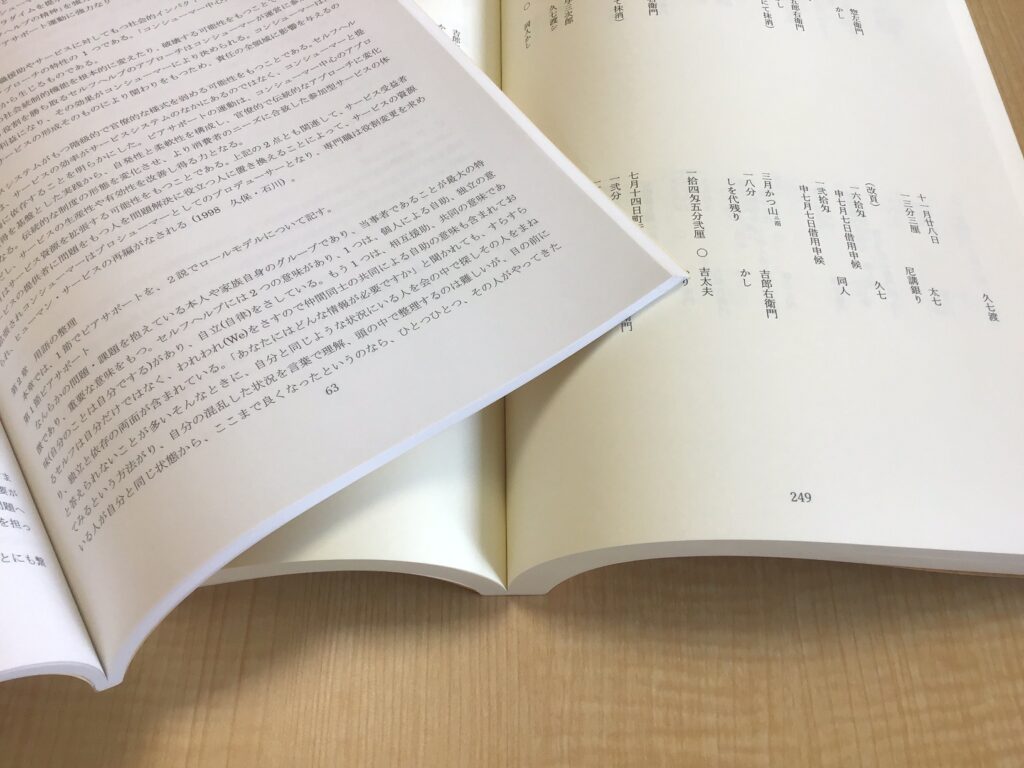

論文印刷の本文用紙は上記で説明させて頂いた上質紙やマットコート紙以外に、高級感を演出し、尚且つ読みやすさも与えることが出来るのが「書籍用紙」になります。

書籍用紙は紙自体が淡いクリーム色になっており、その雰囲気から高級感や特別感を出し、目が疲れにくいため文庫本などに使用される用紙になります。その用紙の色合いからカラー印刷というよりは文章が主体の冊子の本文として利用する事が多くなります。

表紙の用紙を選びましょう

論文の顔となる「表紙」には内容のイメージにあった用紙選択が必要となります。表紙の用紙については本文の用紙のよりも厚い用紙を使用する事が一般的です。

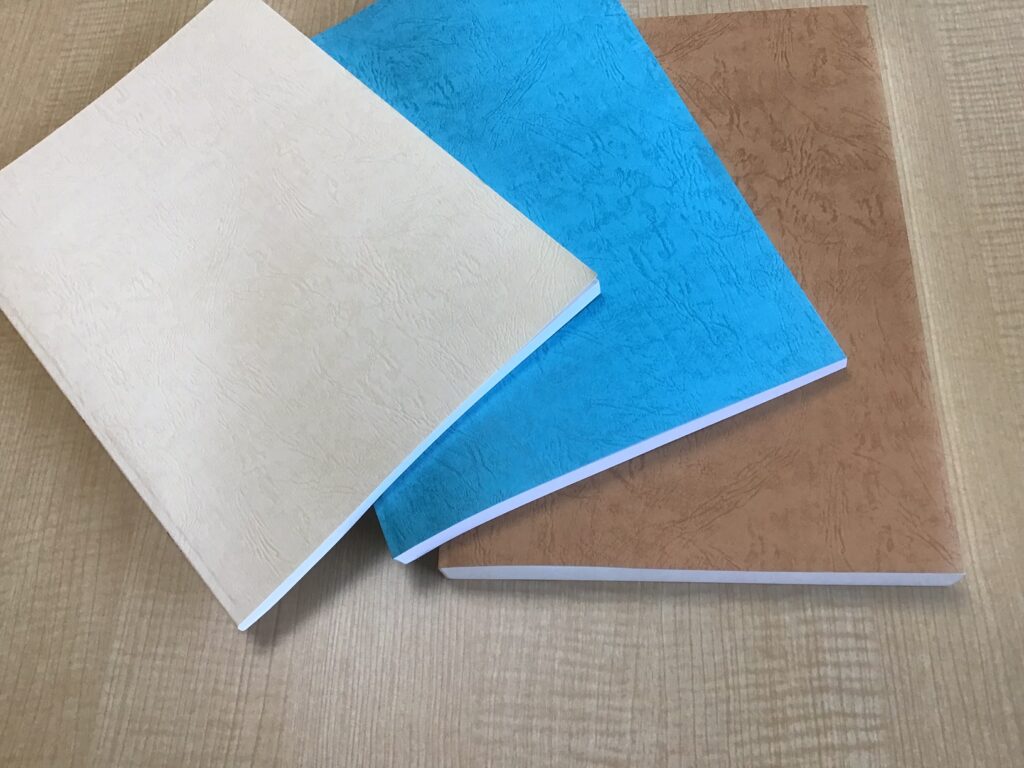

論文の表紙の定番「レザック」

【高級感を演出するレザック】

表紙をモノクロで印刷する場合に良く使われる「レザック」という用紙。レザー調の風合いを持ち、高級感を出すことが出来る用紙となっており、多くの論文印刷で使用される表紙用紙となっております。また、紙の厚みもあるので耐久性も優れています。

年度や分野に応じて色変更【色上質紙】扉紙にも最適

【イメージに合った色を選択可能な色上質紙】

色上質紙もレザックと同様にモノクロ印刷での表紙として使用される頻度の高い用紙となります。定期的に作成する紀要などの表紙を色で分ける事で年度毎の色変更が可能となり、一目で違いを見分ける事が可能です。またレザックと比べてさらっとした手触りとなります。

カラーでの表紙印刷の場合は白い用紙で

上記でご紹介させて頂きました「レザック」「色上質紙」を使用した表紙印刷は「モノクロ」での印刷をおススメしています。レザックや色上質紙は見た目の通り紙自体に色がついている用紙になりますのでカラー印刷をした場合、用紙の色とカラー印刷の色が混ざってしまい、正確な色の再現は不可能となります。カラー印刷での表紙作成の場合は以下の用紙がおススメとなります。

| 用紙の種類 | 用紙の厚み | 特徴 |

|---|---|---|

| 上質紙 | 135k(0.18mm) | さらっとした質感で光沢無し(コーティング無し) |

| コート紙 | 135k(0.13mm) | 光沢があり写真などの印刷向き(コーティングあり) |

| マットコート紙 | 135k(0.18mm) | 光沢は抑えめでもカラー部分は映える紙(コーティングあり) |

| アートポスト | 180k(0.2mm) | コート系で光沢と厚みのある用紙(コーティングあり) |

| マットポスト | 180k(0.2mm) | マット系の厚みのある用紙(コーティングあり) |

ハードカバータイプでの製本について

表紙の種類(4種)

上製本(ハードカバー)の顔となる大切な表紙!

並製本と大きく違うのは表紙の素材が豊富な事と、本文を傷めないために表紙を1周り大きく作成することです。

どんな表紙にするかで本のイメージがガラッと変わります。4つのタイプからあなたの作りたいイメージに1番近いのはどのタイプでしょう?

①鮮やかな表紙(カラー印刷+PP加工)

カラーの表紙で上製本(ハードカバー)を作りたい!という人にはこちら。カラー印刷+PP加工をした用紙を分厚いボール紙に貼りこみます。汚れにくくイラストや写真が入った表紙での製本が可能です。PP加工は「グロスPP」「マットPP」から選べます。

おすすめは絵本、写真集、アルバム、記念誌など。

②柔らかな高級感!(布クロス)

布クロスは柔らかでなめらかな手触りが特徴で気品ある上品な仕上がりとなります。

本のタイトルなどは箔押しをし分厚い板紙に貼りこみます。箔押しは「金」「銀」、「艶あり」「艶消し」から選べます。

おすすめは記念誌、学術論文、俳句集など。

③高級感だけじゃない!耐久性、耐水性にも優れた表紙(レザークロス)

レザークロスは、布に塗料を塗ることで皮に似た光沢のある表面となり高級感に加え耐水性、耐久性に優れています。

布クロスと同じく「金」「銀」の箔押しをすることで更に特別感が増します。

おすすめは修士論文、博士論文など。

④和のイメージ!(ビニールクロス)

ビニールクロスは織物の柄をプリントしたビニール製シートなので水や汚れに強く、柄の凹凸がありざらっとした手触りとなり見た目は和を感じさせる仕上がりとなります。

おすすめは歌集、句集、自分史など。

綴じ方の種類(3種)

上製本の綴じ方には、

| ①糸かがり綴じ | ②ミシン綴じ | ③無線綴じ(PUR) |

の3タイプに分類できます

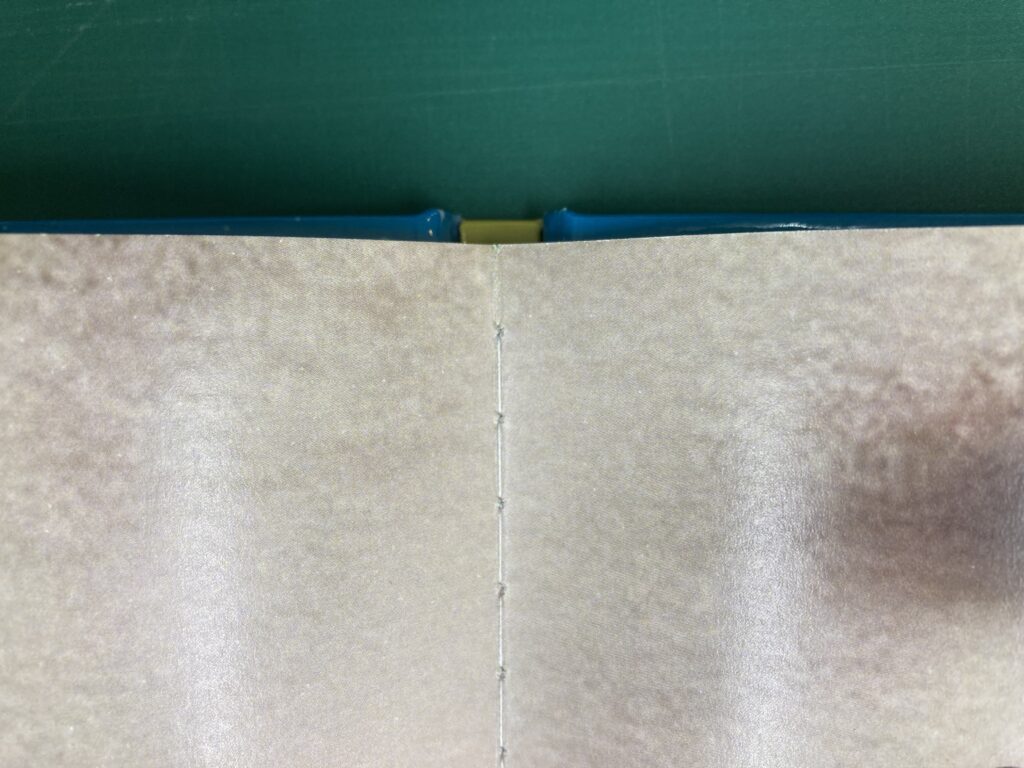

①糸かがり綴じ

「上製本といえば糸かがり綴じ」というイメージがあるほど昔ながらの糸を使って綴じる手法です。ページ数の多い少ないに関係なく綴じることができ、開閉を頻繁に繰り返す上製本にはこの綴じ方が1番です。糸かがり綴じは特に強度が高くページが脱落しにくいです。但しコストと製作日数がかかるため早めに準備を進めましょう。

②ミシン綴じ

ミシン綴じは、ミシンを使って糸で綴じます。中綴じ製本のように針金でなく糸で綴じて綴じ部分で半分に折って表紙を取り付けます。そのためページ数が40頁までと制限があり内容の多い本には作成できないというデメリットはあります。しかし180度開くことが出来るため左右に渡った見開きで絵を見せることが出来ます。絵本や写真集など迫力ある紙面として見せることが出来るため最適です。

③無線綴じ(PUR)

無線綴じ(PUR)は主流となっている綴じ方です。強力な接着剤で背を固めるため通常の無線綴じよりもはるかに丈夫で劣化もしにくいです。糸かがりやミシン綴じに比べるとコストを抑えることが出来ます。多いページ数にも対応しており用紙の厚みにもよりますが綴じた状態で60mmほどの上製本が作成可能です。但し、製本が壊れやすくなるため本文の用紙には厚いものはおすすめしておりません。上質紙で70㎏以下の用紙を推奨しています。

ハードカバータイプの上製本については以下のコラムで詳細を記載しておりますのでご覧ください。

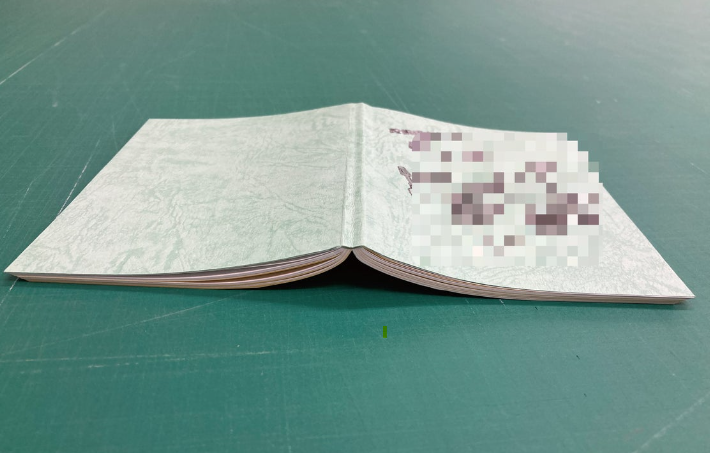

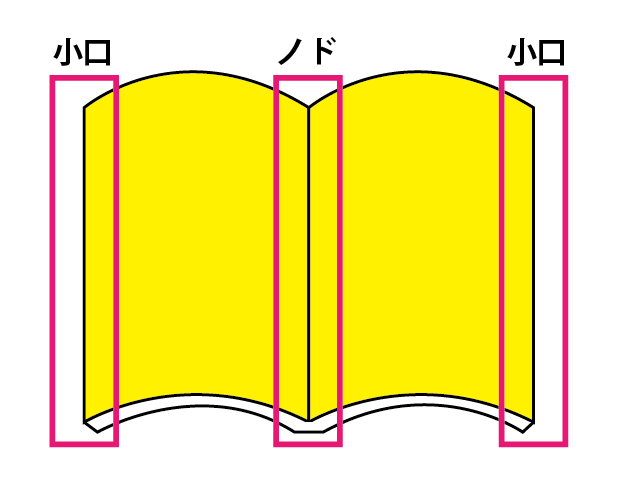

論文は「ノド」に注意!

読みやすい論文を作成するためには「ノド」に注意が必要です。

ここで言う「ノド」とは冊子を開いた際に内側に来る部分(綴じてある側)の事を指します。反対に外側に来る部分の事は「小口(こぐち)」と呼びます。いずれも冊子製本での専門用語であり、一般的にはなかなか知られていない言葉かもしれません。

冊子印刷において、無線綴じ冊子にも、中綴じ冊子にも「ノド」は存在しますが、中綴じ冊子に関しては冊子をいっぱいまで開く事が出来るため、「ノド」についてそこまで気にすることはなくなります。しかし無線綴じ冊子については接着剤を使用して綴じる形式となり、製本になった時に、冊子をしっかりと開き切る事が出来ません。したがって、ノドに近い部分に関しては読みにくくなってしまうのです。

論文印刷も小ロットで

論文の印刷は大量に印刷をする、というよりは必要な部数を作成する事が多くなります。したがって大量印刷に向いているオフセット印刷よりもオンデマンド印刷を利用した小ロット印刷の方が向いている場合が多くなります。

レスキュープリントではオンデマンド印刷を利用した小ロット印刷で、1冊から論文を印刷する事が出来ます。提出用に、自分の保管用に、少しだけ必要になるといった場合にはおススメの印刷方式となります。

もちろんハードカバータイプの上製本も1冊から対応可能です。

是非一度お問い合わせください。

レスキュープリントでは店舗での打ち合わせも可能です

レスキュープリントは岐阜県(岐阜市)と愛知県(名古屋市・一宮市)で合計3店舗を展開しています。東海地区のお客様に関しては店頭にて直接スタッフとご相談、打ち合わせが可能です。最寄りの店舗へお電話頂き、ご来店頂く日時をお伝えいただければスタッフが対応いたします。

このコラムを読んだ人はこんなコラムも見ています。

Profile:

坂下大輔

コピンピア一筋21年。会社随一のアイデアと閃きで、社内外に向けたいくつもの企画を成功に導き社長賞を何度も受賞。知識よりも感覚で仕事をするのが好きで、簡単なデザインならデザイナーに依頼せずに自分で作成してしまうことも。社員旅行では宴会ではしゃぎ過ぎる一面も持ちながら、息子の影響でFC岐阜とお寺巡りにはまっている。日本酒が大好きなのに焼酎が飲めないという変わったお酒好き。